Contents

みりんの定義と法制度が生んだ多様化

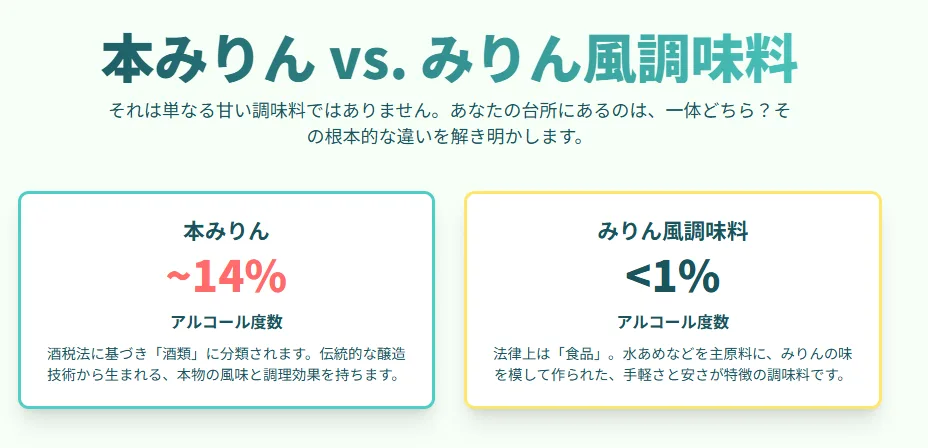

和食に欠かせない「みりん」は、日本国内の法制度が複雑に絡む調味料カテゴリーです。一般に「みりん」と呼ばれるものには、「本みりん」「みりん風調味料」「発酵調味料」などが含まれますが、これらは法律上の分類や税制の違いによって、製造方法、成分、価格帯、さらには販売形態にも大きな差が生じています。

本みりんとは

本みりんは「アルコール分14%以上を含み、もち米・米麹・焼酎などの原料を用いて発酵・熟成させた調味料」です。酒税法上では酒類として分類されるため、製造や販売に酒類の規制が適用されます。これにより、本みりんは高い品質基準と一定の価格帯を持ち、主に酒類販売店やスーパーマーケットの酒類コーナーで販売されています。成分としては自然発酵による糖分や旨味成分が豊富に含まれ、料理の風味づけや照り出しに使われます。

みりん風調味料の位置づけ

一方で「みりん風調味料」は、アルコール分1%未満で、酒税法の対象外です。主に米発酵調味料や糖類、醸造酢などを人工的に調合して製造され、製造・販売に酒類の規制がかかりません。結果的に価格面では本みりんよりも安価で、一般の食品売り場で手軽に購入できます。保存性や風味は本みりんに劣る反面、アルコールに弱い子どもや妊娠中の方でも利用しやすい特徴があります。

歴史と法制度の背景

みりんの多様化は戦後の酒税法改正と密接に関係します。伝統的な製法を守りながらも酒類としての酒税負担を軽減するために「本みりん」と区別される低アルコールの調味料が登場し、市場に広く普及しました。消費者のニーズや原料コストの違いもあり、現在では両者が棲み分けを見せつつ共存しています。

このように、みりんは「酒類」としての本みりんと、「調味料」としての低アルコールみりん風調味料が法的区分によって定義・分化されています。これが品質や価格、味わいの違いの根拠となっており、選び方の理解にはこの法制度の理解が欠かせません。次節では両者の製法と成分の具体的な差異について見ていきましょう。

伝統と工業技術―製造プロセスの本質的差異

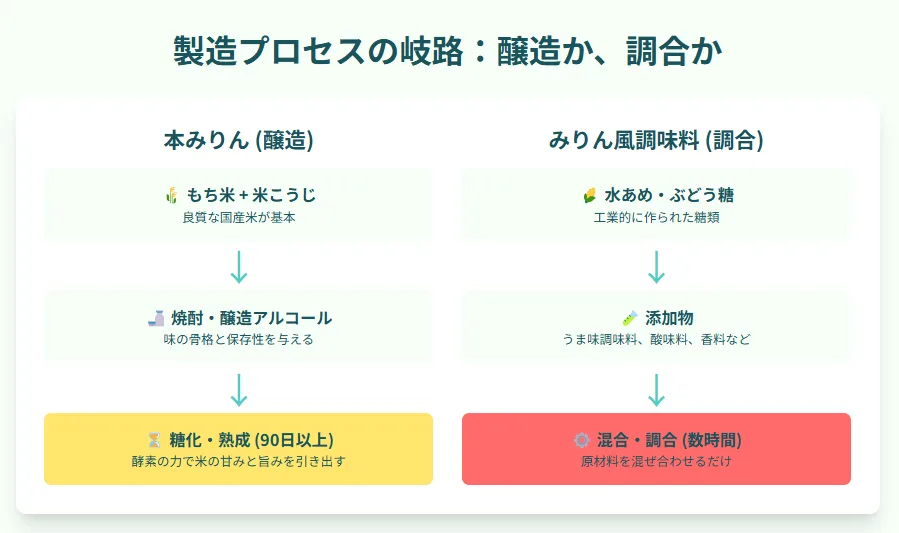

純米みりんとみりん風調味料はいずれも「みりん」として料理に用いられる調味料ですが、その製造における原料構成やプロセスには本質的な違いがあります。この差異は、味わいや香り、さらに調理時の機能性にも直結しているため、それぞれの利用価値を理解する上で欠かせません。

純米みりんの伝統的な醸造プロセス

純米みりんは、原料を米、米こうじ、米焼酎の3つに限定し、伝統的な醸造技術を用いて造られます。まず、蒸したもち米に米こうじを加え、酵母や酵素の力でデンプンが糖に分解される発酵過程を経ます。そこにアルコール分を含む米焼酎を加え、酵母が繁殖を抑制しつつ熟成させることで、20日から数か月間熟成させるのが一般的です。

この熟成により、みりん特有の自然な甘みとふくよかな旨味が生まれ、まろやかなコクと豊かな香りが完成します。醸造過程で生成されるアミノ酸や有機酸などの複雑な成分は、料理に照りやツヤだけでなく、深い味わいを与える要素となります。

みりん風調味料の工業的な製造法

一方、みりん風調味料は、コスト・効率重視の工業製品であり、その原料は糖類(ぶどう糖果糖液糖や砂糖など)、加工アルコール、酢、調味料(アミノ酸等)、香料など多岐にわたります。発酵や熟成を必要とせず、短期間での製造が可能です。原材料も多様で、製造工程は混合から均質化までを工場で管理するため、安定した品質と大量生産を実現しています。

みりん風調味料は甘みを添加物で補うため、糖分が高くても発酵由来の複雑な香りや旨味成分は不足しがちです。加えて、アルコール分が低いため、料理中の風味の絡み方や煮詰まり方に違いが生じます。

製造方法の違いは、味覚的には「純米みりんが自然な甘みと豊かな香りを持つのに対し、みりん風調味料は直線的な甘さと単調な香り」という評価につながっています。また調理面では、純米みりんのアルコール分が旨味成分を食材に浸透させやすく、照りや艶を美しく演出する一助となるのに対し、みりん風調味料はその点で劣る傾向です。

なお、純米みりんの熟成期間の長さや厳密な原材料規定は、伝統的な発酵食品としての価値や安全性を裏付ける要素にもなっています。これに対して工業製品であるみりん風調味料は、低コストで手軽に使える点が消費者の支持を集めています。

以上の製造過程の差異を踏まえると、和食の繊細な味付けや伝統を尊重する場面では純米みりんの使用が推奨される一方、日常的な時短調理や価格重視の料理にはみりん風調味料が選ばれるケースが増えている理由が理解できます。次に、両者の成分構成の具体的な違いについて、さらに深掘りしていきましょう。

成分と味わい―複雑な甘みか単純な甘みか

純米みりんとみりん風調味料の醍醐味の差は、その「甘み」の質に顕著に現れています。これらの甘みの違いは、成分構成と発酵の有無によって科学的にも明確な区分が可能です。和食の味覚設計において「甘み」は単なる糖分以上の役割を持っており、その質感や持続性、うま味との相乗効果が調理効果を大きく左右します。

純米みりんにみられる複雑な甘みの正体

純米みりんは、もち米と米こうじを原料に醸造される過程で、でんぷんが多様な糖類に分解されると同時に、酵素反応でペプチドやアミノ酸が生成されます。代表的な糖類としては麹糖やグルコースが主に存在し、さらに有機酸、アミノ酸(グルタミン酸を含む)、酸味成分、微量のアルコールが溶け込み、甘みだけでなくコクやうま味を形成しています。

例えば、最新の食品成分分析によれば、純米みりんに含まれる総糖分は15~18%程度で、単なる砂糖の甘さとは異なり、微妙な香気成分と有機酸のバランスにより、味に奥行きとまろやかさが生まれます。加えて、タンパク質分解によるアミノ酸は料理の「うま味」の基礎となり、和食のだしや具材と調和しやすいことが特徴です。

これら複雑な成分は、口に含んだ瞬間の甘さのまったり感だけでなく、後味に残る豊かな余韻としても評価されており、料理の味に深みを与える重要な要素です。

みりん風調味料の単純な甘みとその影響

対照的に、みりん風調味料の甘みは主に加えられたぶどう糖果糖液糖や砂糖など単純糖類によるものです。糖分の割合は10~20%の間で商品によって差がありますが、発酵過程がないため複雑なアミノ酸や有機酸の含有は限定的で、甘みの構造は平面的で直線的になります。

科学的な分析では、みりん風調味料にはアミノ酸や微量の有機酸がほとんど含まれず、甘さの後に続くうま味やコクの層が形成されにくいことがわかっています。このため、使用時の味わいは砂糖水に近く、調理の照りや艶は出るものの「味の深み」は純米みりんに劣る傾向があります。

また、みりん風調味料はアルコール分が1%未満であるため、調理時の揮発や風味の食材への浸透が純米みりんほど促進されない点も味覚に影響します。特に和食の繊細な調味では、こうした差が顕著に仕上がりに反映されることが多いのです。

以上の成分分析からわかるように、純米みりんの甘みは発酵由来の複合的成分群が織りなす深い味わいである一方、みりん風調味料の甘みは単純糖類によるストレートな甘さです。この科学的理解が、両者の使い分けや調理効果の違いを正しく捉える鍵となります。

次節では、この甘みや成分の違いが実際の調理の現場でどのように作用し、料理の仕上がりに影響を与えるのかを検証していきます。

調理効果で見る二製品の違い

純米みりんとみりん風調味料は、成分の違いから調理に与える効果も大きく異なります。和食の味付けにはただ甘みを加えるだけでなく、食材の風味を引き出し、食感や見た目にも影響を及ぼす役割が求められます。ここでは、調理科学の視点から純米みりんの特色とみりん風調味料の特徴を整理し、用途に合わせた賢い使い分けのポイントを解説します。

純米みりんの調理効果

純米みりんの最大の特徴は、約14%の自然発酵由来のアルコール分を含むことです。このアルコールは、調理時に以下のような効果を発揮します。

まず、アルコールは食材の細胞内に浸透しやすく、旨味成分や調味料の味を奥深くまで染み込ませる効果があります。これにより、食材の内部まで均一に味が行き届き、味ムラのない仕上がりが可能となります。

また、アルコールの揮発性により、料理中の特有の臭みを軽減し、素材本来の香りを際立たせる働きもあります。例えば魚や肉の臭み消しに純米みりんは非常に効果的です。

さらに、純米みりんに含まれる糖分は料理の照りやツヤを生み出しますが、本みりんに含まれる発酵由来の有機酸やアミノ酸が熱変性してうま味と芳香を形成し、煮崩れの防止にも寄与することが知られています。食感を保ちながら味の調和を図る役割は、和食の繊細な料理技術には欠かせません。

みりん風調味料の用途と利点

一方、みりん風調味料はアルコール分が1%未満、場合によってはほぼ無アルコールのため、純米みりんのような浸透効果や臭み消しの効能は限定的です。ただし、糖類と調味料を混合しているため、手軽に甘みと照りを料理に加えることができます。

時短調理や価格重視の家庭料理、子どもやアルコールを避けたい人向けには、みりん風調味料のほうが扱いやすいといえます。アルコールの香りがない代わりにクセも少なく、万人受けしやすい特徴があります。

料理の仕上げや小じかい味付けに素早く使いたい場面では、加熱して照りを出す効果も十分に発揮されるため、適材適所の選択が重要です。

以上から調理科学の観点では、純米みりんは素材の風味を際立たせ、深い味わいと食感の調和を作るために最適であり、みりん風調味料は甘みと輝きを手軽に加える実践的な調味料として使い分けられることが分かります。

これらの知見を踏まえ、特に飲食店経営者や料理研究家は、目的や顧客層に応じて使い分けを工夫し、調味料の持つ機能を最大限に生かすことが推奨されます。次章では、実際の市場動向と消費者意識から、両者のシェアと将来性について考察します。

消費者行動と選び方―賢明な利用者になるために

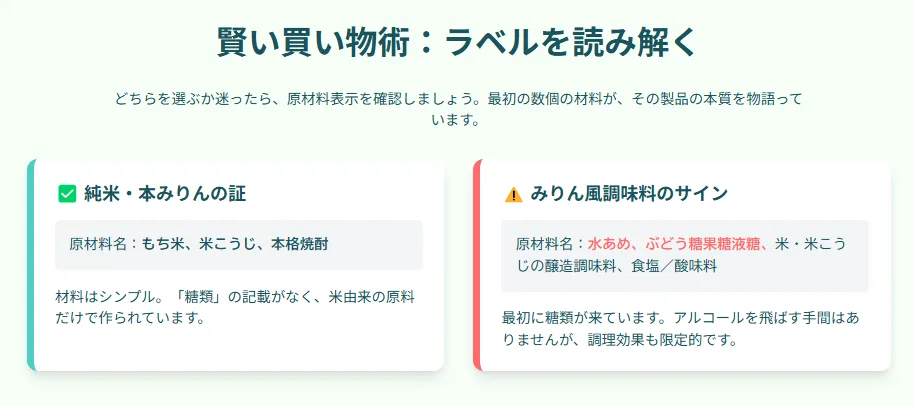

みりん市場には「純米みりん」と「みりん風調味料」が共存しており、消費者の購買行動は価格、利便性、健康志向など多様なニーズによって左右されています。ここでは、原材料表示の意味を正しく理解しながら、料理の目的や好みに応じた使い分けのポイントを解説し、初心者でもわかりやすい賢い選び方の指針をご紹介します。

価格と利便性での選択

まず、価格差は消費者行動に大きく影響します。スーパーやコンビニで一般的に購入できるみりん風調味料は、純米みりんよりも約30~50%安価です。これは原料の違いや製造過程の短縮によるものです。価格を重視する家庭や飲食店では、コストパフォーマンスのよいみりん風調味料を選ぶケースが多く見られます。

また、みりん風調味料は賞味期限が長くアルコール分が低いため子どもや妊娠中の方にも安心して使えることから、健康志向や家族構成に合わせて選ぶ人もいます。

それに対して純米みりんは伝統的な醸造法で作られ、原材料表示は「もち米・米こうじ・焼酎」のみとシンプル。料理の味や品質にこだわる人、特に和食の繊細な味付けを求める飲食店や料理研究家には根強い支持があります。

原材料表示の読み方

みりん製品のボトルラベルでは、原材料表示に注目しましょう。例えば「米と米こうじと焼酎のみ」と記載されていれば純米みりん、反対に「糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖)、醸造酢、アルコール、調味料(アミノ酸等)」のような複数素材の表記はみりん風調味料の可能性が高いです。

成分の多様さはコスト削減や保存性強化を示す一方、純粋な発酵調味料ならではの深みや自然な甘みは限定的になる傾向があります。製造年月日や賞味期限もあわせて確認し、鮮度や使用期限への配慮も重要です。

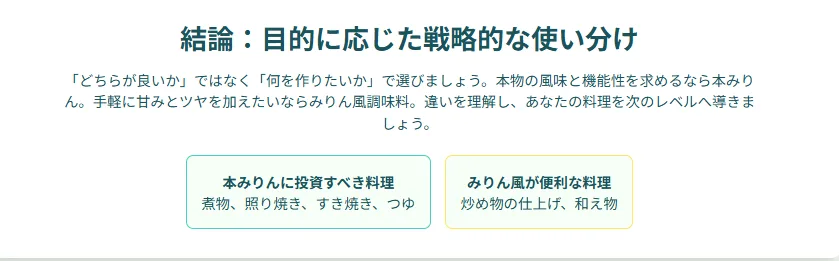

料理や目的別の使い分け

用途に適したみりんの選択は、満足度を大幅に高めます。たとえば、

煮物や照り焼きなど、素材の味を引き立てつつ奥深い風味を求める場合は純米みりんが適しています。料理の照りとコク、食感の調和が良くなります。

時短調理や子ども向けの甘口料理、アルコール控えめのメニューにはみりん風調味料が手軽で使い勝手が良いでしょう。

さらに、健康面でアルコールフリー志向が強い場合も、みりん風調味料が候補となります。一方、料理のプロセスや提供先の顧客層を考慮した経営者は、原価と品質のバランスを踏まえて使い分けを検討します。

このように消費者が「原材料・成分・価格・用途・健康」を意識しながら、それぞれの特徴を理解して選択することは、満足度の高い調理体験と食品の安心安全に直結します。かつてのように「みりんはみんな同じ」ではなく、知識を持つことが消費者の賢明な行動につながるのです。

続く節では、みりん市場の動向や今後の展望について、市場データや消費者トレンドを踏まえて詳述していきます。

よくある質問FAQと実践アドバイス

純米みりんとみりん風調味料の違いについて、初心者や経営者の方から多く寄せられる疑問に対し、科学的および実務的な視点で回答をまとめました。また、それぞれの製品をより効果的に活用し長持ちさせるための保管・使い方のポイントも解説します。

Q1:純米みりんとみりん風調味料、どちらを買うべき?

料理の目的や重視したいポイントによります。和食の繊細な味わいや素材の風味を生かしたい場合は、発酵由来の旨味やアルコール効果がある純米みりんがお勧めです。一方で、価格や利便性、アルコールを避けたい家庭ではみりん風調味料が適しています。飲食店経営者の場合は、料理のメニュー特性や客層を踏まえ、コストと味のバランスを考慮して使い分けるのが賢明です。

Q2:保存方法はどうすれば良い?

どちらも直射日光を避け、冷暗所で保存するのが基本です。純米みりんは熟成が進むことで味が熟れ、風味が変化するため冷蔵庫保管は必須ではありませんが、高温多湿や直射光は劣化を促します。みりん風調味料は保存料や添加物が含まれている場合が多く、より長持ちしますが、開栓後は冷蔵保存が望ましいです。いずれも開封後は数カ月以内に使い切るのが安全です。

Q3:健康への影響はあるのか?

純米みりんはアルコール分が約14%含まれていますが、調理時に多くが飛ぶため、完成品中のアルコール量は微量です。それでもアルコールに敏感な方は注意が必要で、子どもや妊娠中の方にはみりん風調味料が適します。みりん風調味料は糖類が多めの製品が多いため、糖質制限をしている人は成分表示を確認し、使用量に注意してください。

Q4:料理での使い分けのコツは?

煮物や照り焼きなど脂が多い素材には純米みりんを使うと、アルコールと旨味成分が臭み消しと味の浸透に寄与します。日常の家庭料理やドレッシング、浅漬けなど軽い甘みを加えたい場合はみりん風調味料で充分です。また加熱時間が短い調理では、純米みりんの香り成分が十分に活きます。

Q5:開封後の品質劣化はどう判断する?

異臭やカビ、変色などがなければ、純米みりんは多少の風味変化はあっても調理に使えます。みりん風調味料は香りが飛びやすいため、味が薄くなったと感じたら使い切るのが望ましいです。いずれも消費期限や推奨使用期限を守ることが重要です。

これらFAQを踏まえ、購入時には製品ラベルの原材料・アルコール度数・賞味期限を必ずチェックし、料理の種類や家庭の事情に合わせて使い分けましょう。また、開封後は適切に保存し、味の劣化を防ぐことで両方の良さを最大限に活かせます。